行為地圖

為了更貼近使用者的情境,我透過行為地圖拆解使用者在健身與飲食前後所做的所有行為,再思考每個行為背後潛在的痛點,最後整理出 6 個潛在痛點:

- 飲食紀錄不精確、知識不足

- 缺乏長期規劃與明確方向

- 難以堅持訓練、缺乏即時回饋

- 新手起步困難、資訊過載

- 工具與介面操作不直覺

- 生活行程擠壓、缺乏彈性設計

一站式健身飲食控制整合App

即使現下有許多健身與飲食相關的app,但仍然沒有整合在一起的平台,且根據調查鮮少有人願意持續使用。

因此,我與團隊共同合作,並擔任團隊領導者的角色,決定將這個概念付諸實踐—

想像一個 一站式整合健身與飲食控制 App ,如何為重視健康與體態的人帶來更完善的使用體驗。

為了釐清使用者在健身與飲食管理上的真實需求,我透過行為地圖與訪談了解痛點,歸納洞察後建立使用者旅程地圖,進一步找出設計介入的機會,並以影響成本矩陣確立 MVP 方向。

為了更貼近使用者的情境,我透過行為地圖拆解使用者在健身與飲食前後所做的所有行為,再思考每個行為背後潛在的痛點,最後整理出 6 個潛在痛點:

我訪談了 5 位正在或曾有健身與飲食控制經驗的使用者,了解他們在實際情境中的行為與面臨的挑戰,以及他們如何因應現況。

許多剛入門的使用者表示,他們雖然明白飲食紀錄的重要性,但當現有 App 操作複雜、資料庫不完整時,就會失去動力。即便有決心開始健身,他們仍感到「資訊太多、起點太高」,不知道該從哪裡著手。

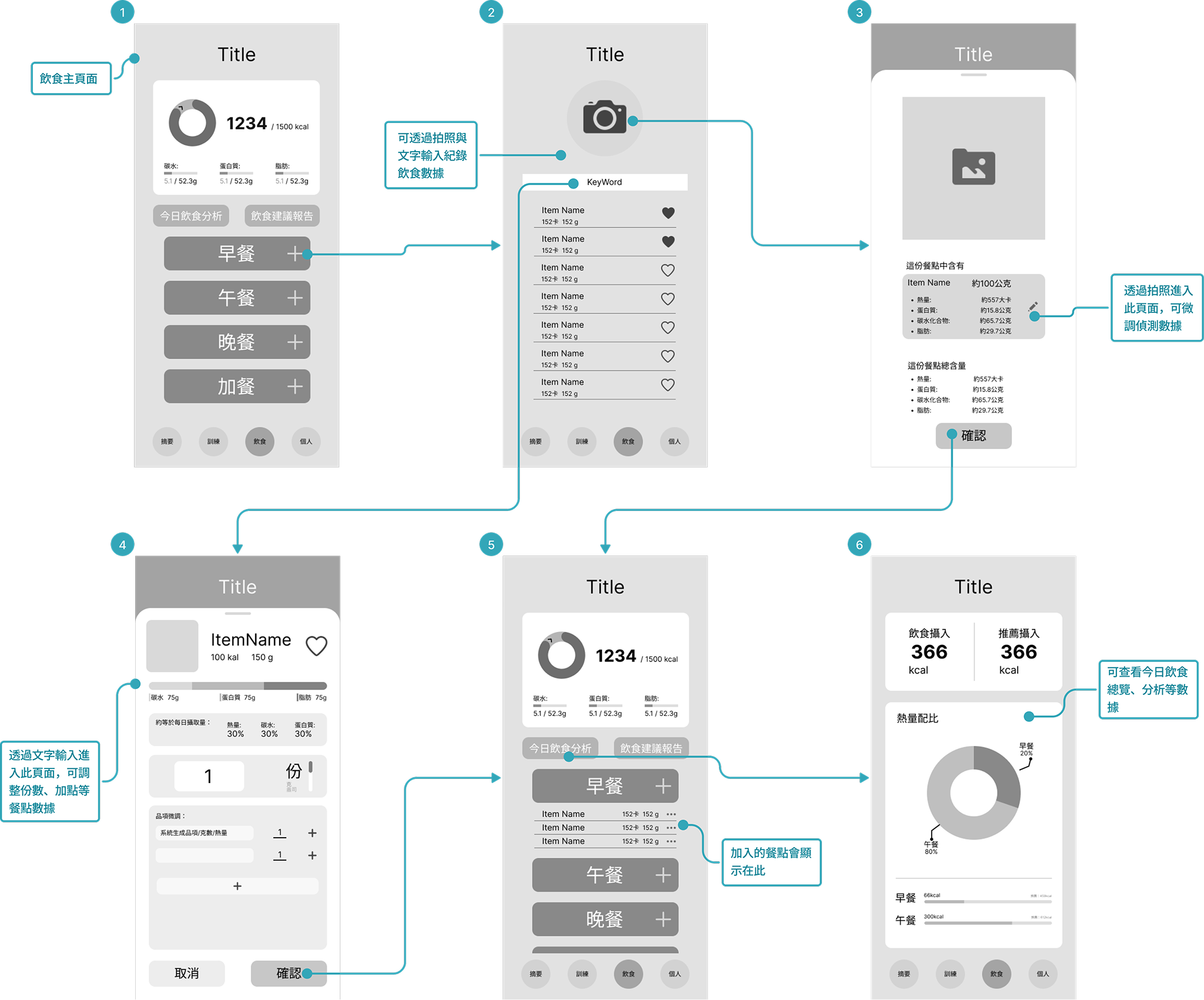

「我知道該怎麼做,但太麻煩我就懶得記。如果能『拍一下就知道』,我一定每天都會記錄。」

這類使用者通常已具備一定訓練經驗,對飲食與訓練的觀念也較完整。然而他們最大的困擾在於「維持」。繁瑣的手動輸入、缺乏即時回饋,讓他們在過程中失去動力。他們希望 App 能自動化記錄,並提供能量消耗與身體變化的多面向回饋,讓努力可視化。

「我會記錄,但很難堅持。外食資訊不透明、計算麻煩,就會漸漸放棄。」

對於進階使用者而言,訓練與飲食已成日常習慣,但他們追求的是「效率」與「優化」。他們希望系統能根據目標自動調整計畫,靈活因應時間、設備與體能狀況,甚至能客製化建議。太僵化或過於制式的規劃,反而降低使用意願。

「我想更精準追蹤數據,但每天算營養素太花時間。希望能有一個幫我省時又能掌控細節的工具。」

經過使用者訪談後,我從受訪者身上得知雖然健身階段的不同有相異的情境, 但仍能夠歸納出一些相似處:

使用者不喜歡制式的、每天都一樣的訓練。他們希望訓練能根據自己的生活習慣和身體狀況進行調整,例如在沒時間時能有簡短的替代方案。

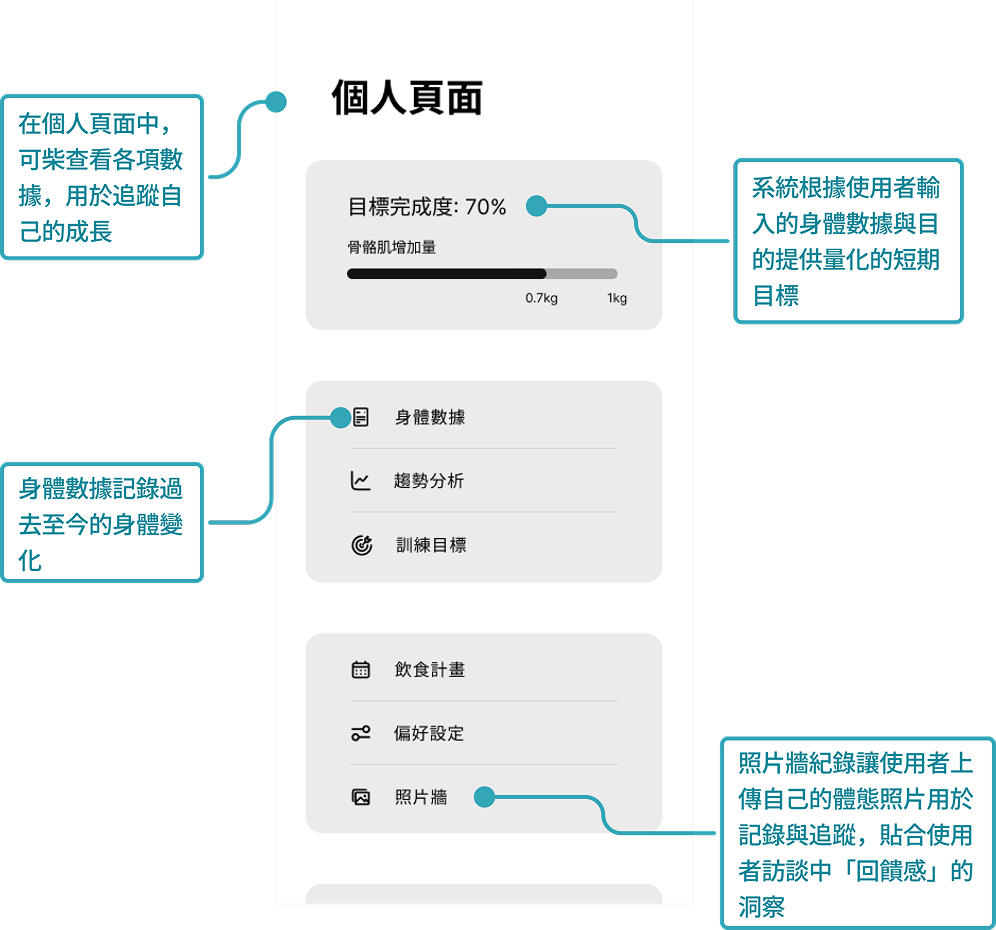

使用者感到沒有回饋,就會懷疑自己是否在正確的道路上。他們不只關注體重,更希望看到身體圍度、訓練紀錄等數據的變化。

使用者不喜歡手動輸入或記錄,尤其是在飲食方面,他們希望能夠透過拍照等簡單方式,讓 App 自動幫他們精準計算熱量和營養素;在訓練上,也希望能自動規劃、不需自己動腦。

許多使用者不知道如何開始,資訊過多且分散,擔心走錯方向、白白浪費時間與金錢。

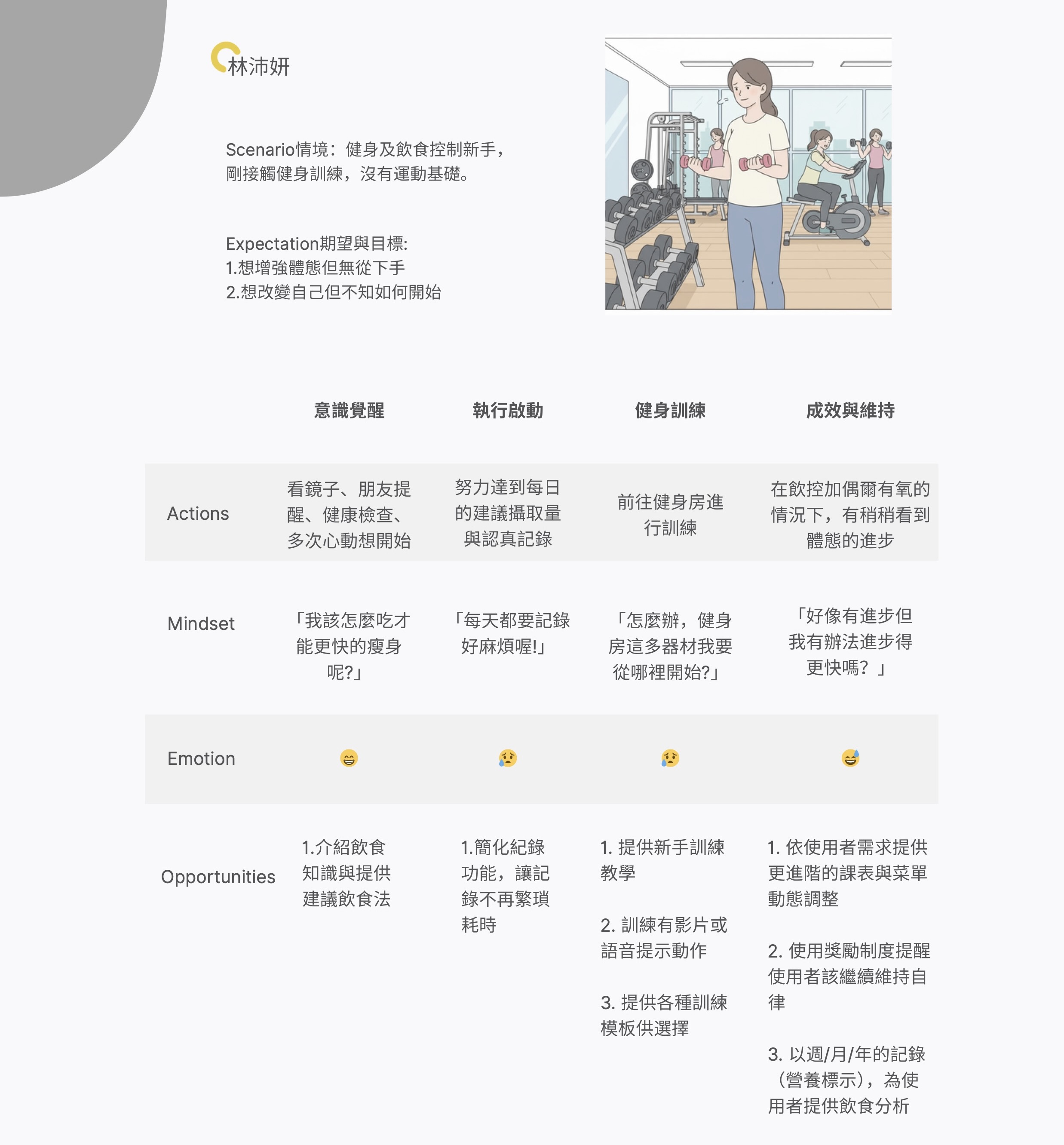

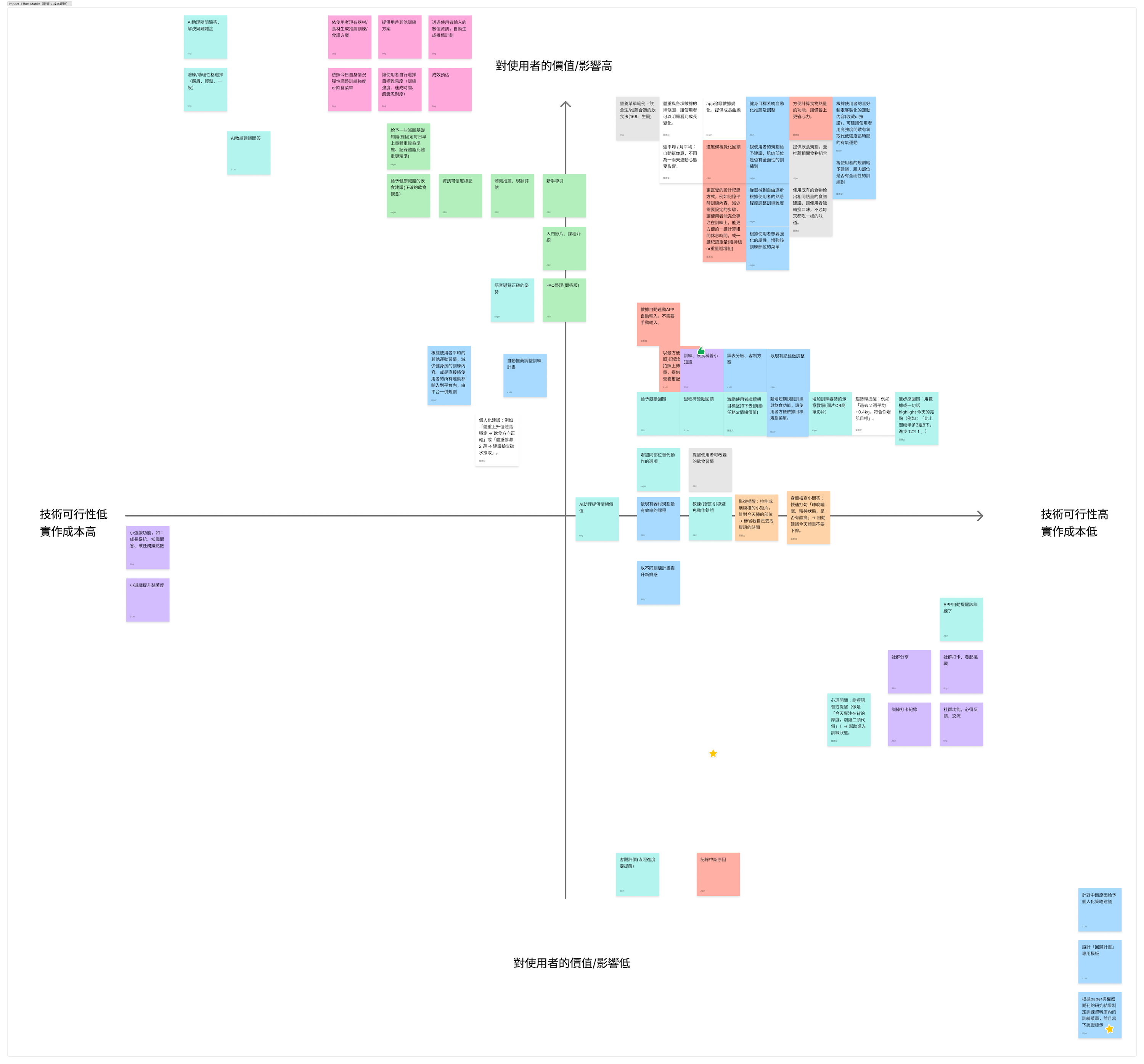

我將使用者達成目標的整體流程轉化為一張可視化旅程地圖——使用者旅程地圖,以釐清痛點並找出潛在的設計機會。再將這些機會點透過卡片分類法整理成若干集群,並使用影響成本矩陣收斂出最重要且技術門檻最低的核心功能。

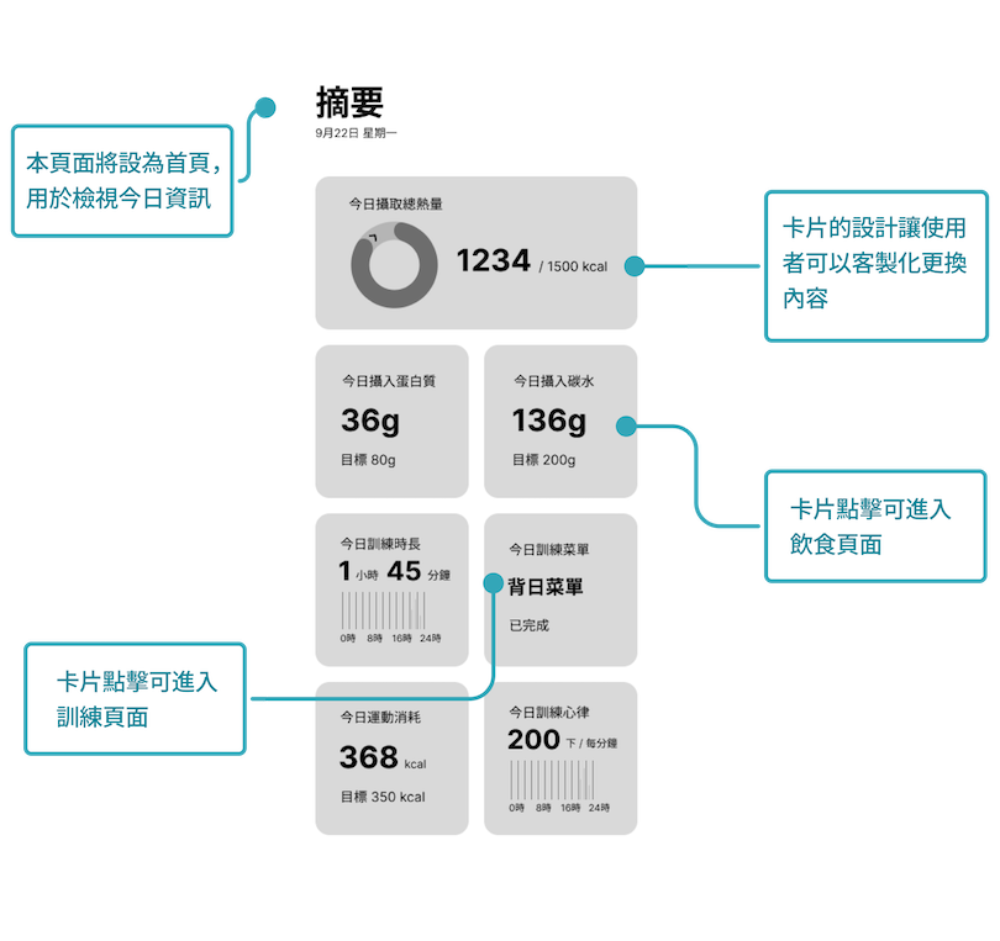

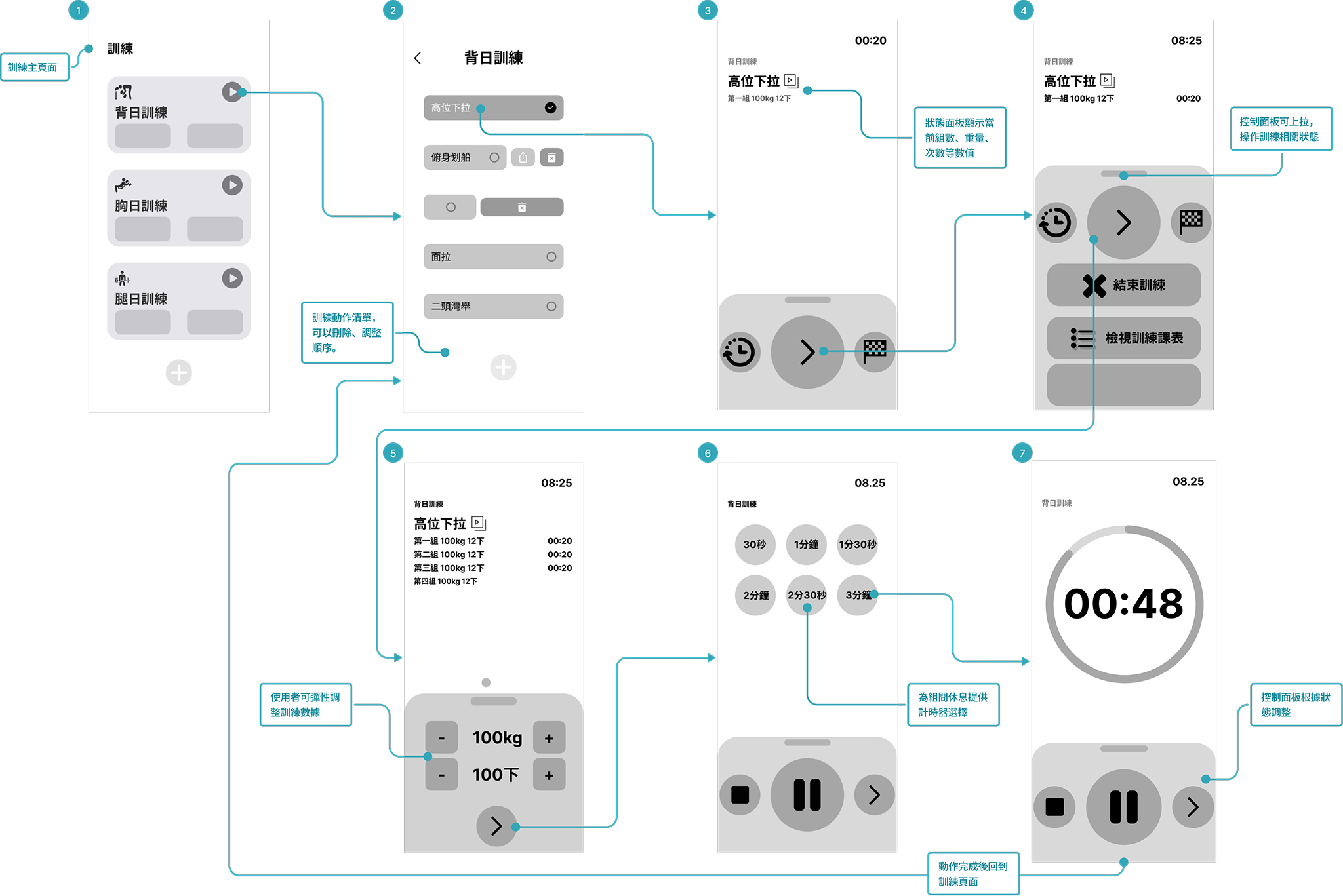

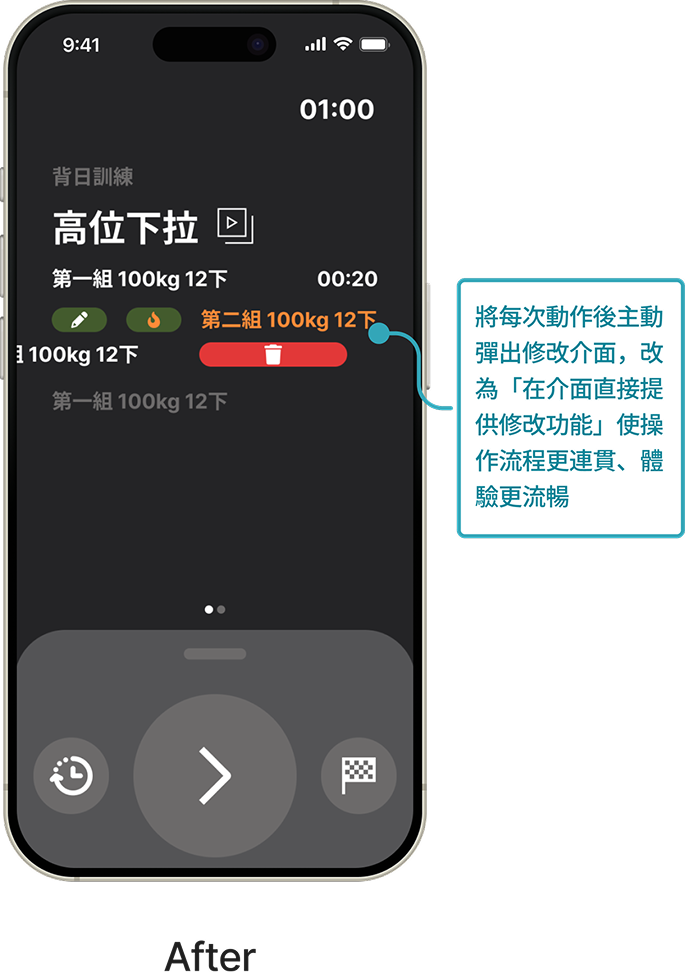

完成使用者研究後,我以 User Flow 將抽象概念轉化為實際操作流程,並據此製作 Lo-Fi Wireframe。 在設計過程中,我面臨的挑戰是如何讓使用者在「訓練陪跑」功能中能直覺調整數據而不增加操作負擔。 經過多次易用性測試後,我最終選擇在訓練介面中直接提供即時修改功能,使操作更連貫、體驗更流暢,同時避免頻繁中斷。

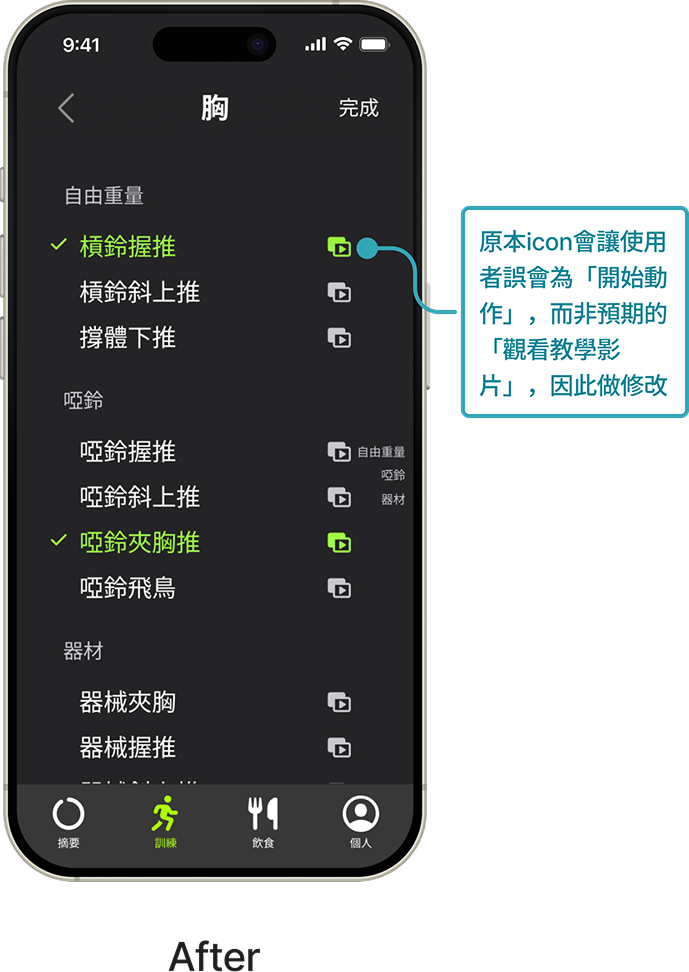

我找了5位受試者進行易用性測試,透過情境描述,讓使用者身歷其境的使用Prototype達成目標。整理出使用者共同遇見的挫折點與困惑,以下分別用圖舉例,Before是受試者測試的版本、After為修改後的結果。

在首次進入 app 時,提供引導式介面協助新手使用者上手,透過輸入身體數據與目標選單提供客製化量化目標。

使用拍照功能快速紀錄數據,也提供手動輸入,系統生成今日飲食分析與本週報告,協助精準控制飲食。

提供模板化訓練菜單與自定義選項,讓使用者快速建立訓練計畫並滿足進階需求。

訓練以陪跑形式設計、提供影片教學與即時修改紀錄,使訓練更直覺、流暢。

以數據圖與體態日誌呈現個人長期變化,讓使用者從進展中獲得成就感,激勵持續行動。

提供 AI 對話介面與連動飲食計劃功能,讓使用者即時得到個人化飲食建議。

我以 Hi-Fi Prototype 進行最終使用者測試,將最終測試結果與早期訪談比對並量化整理。

我與團隊上台發表,從研究、測試到迭代,重新定義健身與飲食記錄的體驗,讓堅持更容易。